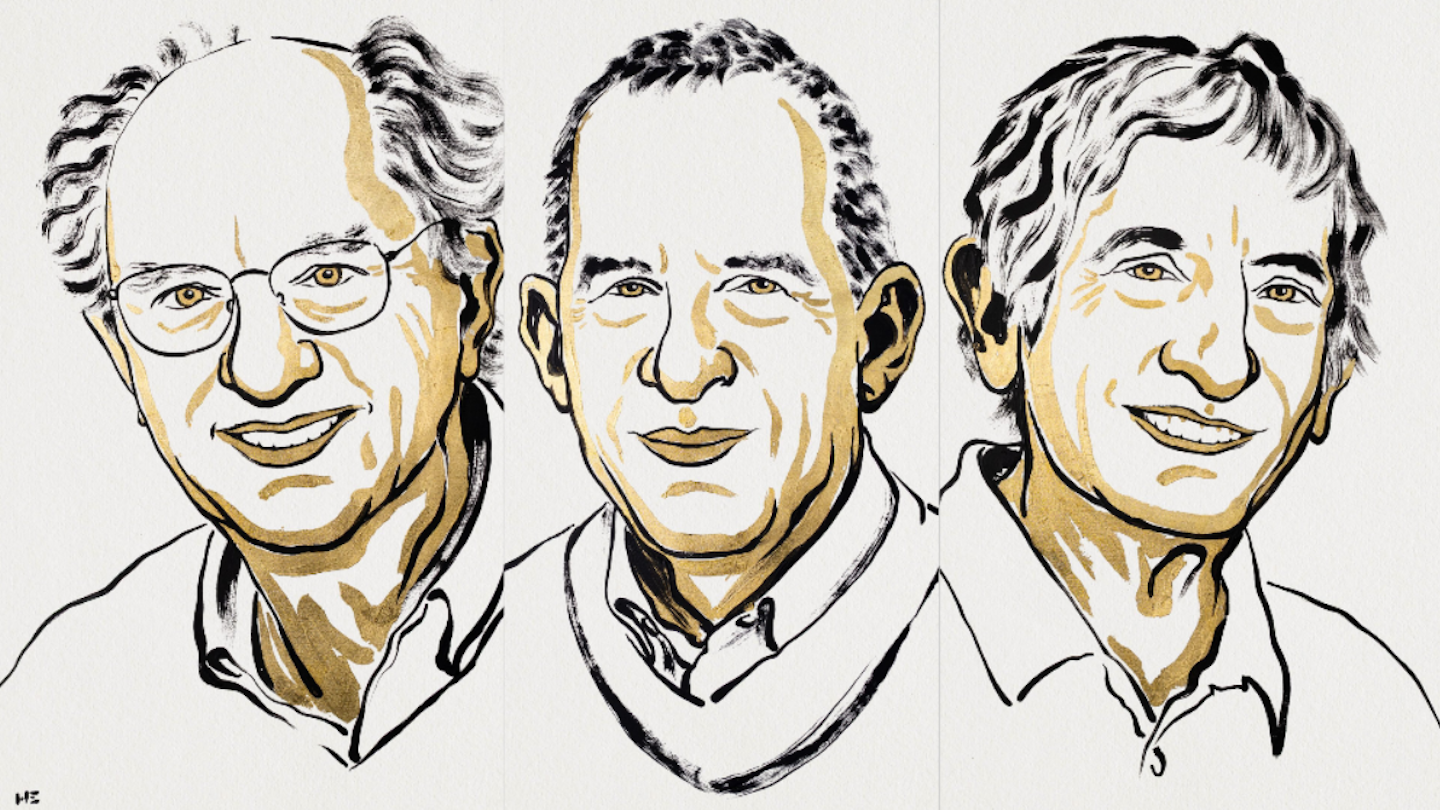

¿Puede un objeto que cabe en la palma de la mano exhibir comportamiento cuántico? Aunque parecía imposible hace unas décadas, hoy sabemos que sí. El Premio Nobel de Física de 2025 ha reconocido a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por demostrar de forma inequívoca que un circuito eléctrico basado en superconductores –materiales que conducen electricidad sin resistencia eléctrica ni pérdida de energía cuando se enfrían por debajo de su temperatura crítica– puede exhibir dos fenómenos cuánticos fundamentales: el efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía.

Huevos y péndulos cuánticos en un chip

Para entender la magnitud de su logro, es útil recurrir a una analogía “casera”. Imaginemos un cartón de huevos con un huevo en uno de los huecos. Si inclinamos ligeramente el cartón, con mucho cuidado, el huevo sigue en su hueco, en una posición bien definida. Algo similar ocurre si empujamos ligeramente un péndulo: oscilará levemente alrededor de su posición estable antes de que la gravedad le haga regresar a su punto de equilibrio. En ambos ejemplos, el huevo y el péndulo están en su estado de mínima energía, estable y predecible, como dicta la física clásica.

Ahora, imaginemos lo imposible: que el huevo, al inclinar levemente el cartón, apareciese mágicamente en el hueco contiguo, como si hubiera atravesado la pequeña protuberancia de dicho cartón, la “barrera de potencial”, que los separa. Este fenómeno, impensable en nuestra experiencia cotidiana, es el efecto túnel en física cuántica.

El efecto túnel gobierna algunos de los procesos fundamentales del universo. Es el responsable de la desintegración radiactiva de núcleos atómicos pesados y hace posible la fusión nuclear que alimenta a las estrellas.

Pero su influencia va mucho más allá: el efecto túnel y la superconductividad, el fenómeno que permite a los materiales conducir electricidad sin resistencia, han estado extraordinariamente presentes en la historia de los Premios Nobel.

A hombros de gigantes

El camino a este Nobel de 2025 está cimentado sobre otros galardones anteriores. La teoría BCS de la superconductividad –llamada así por las iniciales de John Bardeen, Leon Cooper y Robert Schrieffer, que recibieron el Nobel en 1972– fue revolucionaria.

Esta teoría explica que la clave para entender la superconductividad es la formación de pares de Cooper, parejas de electrones que, a temperaturas extremadamente bajas, se acoplan en vez de repelerse.

Estos pares se comportan como una sola entidad cuántica, con una función de onda macroscópica con una fase coherente bien definida. Y dan lugar a un maravilloso ejemplo de fenómeno emergente en física de la materia condensada: de la interacción de billones de electrones surge un estado colectivo con propiedades que no existen a nivel individual.

Inspirándose en estas ideas rompedoras de la teoría BCS y en los experimentos de Ivar Giaever sobre el efecto túnel, el físico Brian Josephson realizó una predicción audaz en 1962. Postuló que una corriente eléctrica, compuesta por estos pares de Cooper, podría atravesar por efecto túnel una barrera aislante que separase dos superconductores (una configuración hoy en día conocida como “unión Josephson”). Esta “supercorriente” podría fluir eternamente, sin resistencia y sin necesidad de aplicar un voltaje, desafiando la comprensión clásica de la electricidad. Ambos compartirían el premio Nobel de Física en 1973.

Por último, Anthony Leggett (Nobel en 2003) desarrolló las bases teóricas para entender la coherencia cuántica a escala macroscópica.

Los primeros pasos de un Nobel

Alrededor de 1985, John Clarke, profesor en la Universidad de California en Berkeley, propuso a Michel Devoret (investigador postdoctoral) y a John Martinis (investigador predoctoral) un experimento crucial que fusionaba conceptos fundamentales de superconductividad y mecánica cuántica. El objetivo era demostrar experimentalmente que la fase cuántica colectiva de los pares de Cooper en una unión Josephson –una variable electromagnética macroscópica– exhibía efectos cuánticos observables.

Su configuración experimental permitió detectar el efecto túnel macroscópico de la fase superconductora entre dos estados de energía potencial, equivalente al salto cuántico de un sistema colectivo formado por millones de pares de Cooper.

Volviendo a nuestra analogía del huevo: el estado de supercorriente sin voltaje es como el huevo en reposo en su hueco. Pero, cuánticamente, existe una probabilidad de que el huevo “cambie” de hueco. Esta imagen es físicamente muy poderosa porque el potencial energético que describe el efecto Josephson puede visualizarse precisamente como el cartón de huevos, donde la fase cuántica del estado superconductor representa la posición efectiva en ese cartón.

Igual que nuestro huevo cuántico puede cambiar de hueco mediante efecto túnel, la fase del estado superconductor puede realizar saltos cuánticos entre diferentes estados. Este fenómeno, traducido al circuito eléctrico, se manifiesta como un voltaje medible donde antes el voltaje era nulo.

En busca del “átomo artificial”

Esta medición directa del efecto túnel coherente de una variable macroscópica representó un avance fundamental, pues demostraba de manera incontrovertible que las leyes cuánticas gobiernan no solo a las partículas subatómicas, sino también estados colectivos en sistemas superconductores macroscópicos.

Pero Clarke, Devoret y Martinis fueron más allá. Así como los átomos absorben y emiten luz de colores (frecuencias) muy específicas, lo que revela sus niveles de energía cuantizados, sus experimentos demostraron que su circuito superconductor solo respondía a frecuencias de microondas muy concretas, con transiciones precisas, cuya vida media dependía del nivel energético.

Esto probó de manera espectacular que el chip no solo presentaba efecto túnel, sino que se comportaba como un “átomo artificial”. De nuevo, podemos usar nuestra imagen del cartón de huevos, esta vez como un conjunto de pozos de potencial: un sistema cuántico diseñado a medida con estados energéticos discretos y cuantizados.

Del laboratorio a la revolución cuántica

El legado de este experimento, sin embargo, resultó ser mucho más trascendental. Aquel “átomo artificial” creado en Berkeley se convirtió en el primer ladrillo para demostrar un cúbit –unidad básica de información en la computación cuántica– superconductor. La conexión no es meramente conceptual: el dispositivo superconductor phase qubit, uno de los primeros diseños, utilizaba precisamente el efecto túnel macroscópico para leer el estado cuántico, del mismo modo que lo hicieron los galardonados en 1985.

La carrera práctica comenzó en 1999, cuando Y. Nakamura, Yu. A. Pashkin y J. S. Tsai observaron por primera vez en la compañía NEC en Japón oscilaciones cuánticas coherentes en una pequeña isla superconductora, un electrodo microscópico donde los pares de Cooper quedan confinados. Aunque estas primeras oscilaciones solo duraban 3 nanosegundos, este frágil primer paso inspiró diseños más robustos. Poco después, a principios de la década de 2000, se demostraron oscilaciones coherentes en phase qubits.

Computación con cúbits, una realidad

Desde aquellas primeras demostraciones hasta los cúbits modernos, la tecnología de circuitos superconductores –que es la base de los procesadores cuánticos con cientos de cúbits que desarrollan compañías como Google e IBM– ha tenido unos avances espectaculares en apenas 25 años. En la actualidad se han observado cúbits que mantienen su coherencia cuántica hasta varios milisegundos, ¡un millón de veces más que aquellos primeros 3 nanosegundos!

Los mismos fenómenos que han merecido el premio Nobel de este año ahora se replican y controlan a escala para ejecutar algoritmos que prometen revolucionar la criptografía, el descubrimiento de fármacos y la ciencia de materiales.

Sin embargo, para alcanzar estas promesas, aún debemos resolver un desafío tecnológico de enormes proporciones: escalar masivamente el número de cúbits –de cientos a millones– y combatir la decoherencia –proceso cuántico en el que un sistema pierde sus características cuánticas (como la superposición o el entrelazamiento) al interactuar con su entorno–.

Precisamente, esta búsqueda colectiva de soluciones subraya el valor de la investigación fundamental: el trabajo de Clarke, Devoret y Martinis muestra que la ciencia guiada por la curiosidad es, con frecuencia, la que acaba marcando la dirección de las futuras revoluciones tecnológicas.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

Lee mas:

- Premio Nobel de Física a los experimentos pioneros que allanaron el camino para las computadoras cuánticas

- Las arquitecturas invisibles atrapan el Nobel de Química 2025

- Juan Ignacio Cirac: “El primer país que logre un ordenador cuántico dispondrá de una ventaja enorme en el contexto mundial”

Ramon Aguado no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

The Conversation Español

The Conversation Español

AlterNet

AlterNet CNBC Television

CNBC Television The Daily Beast

The Daily Beast