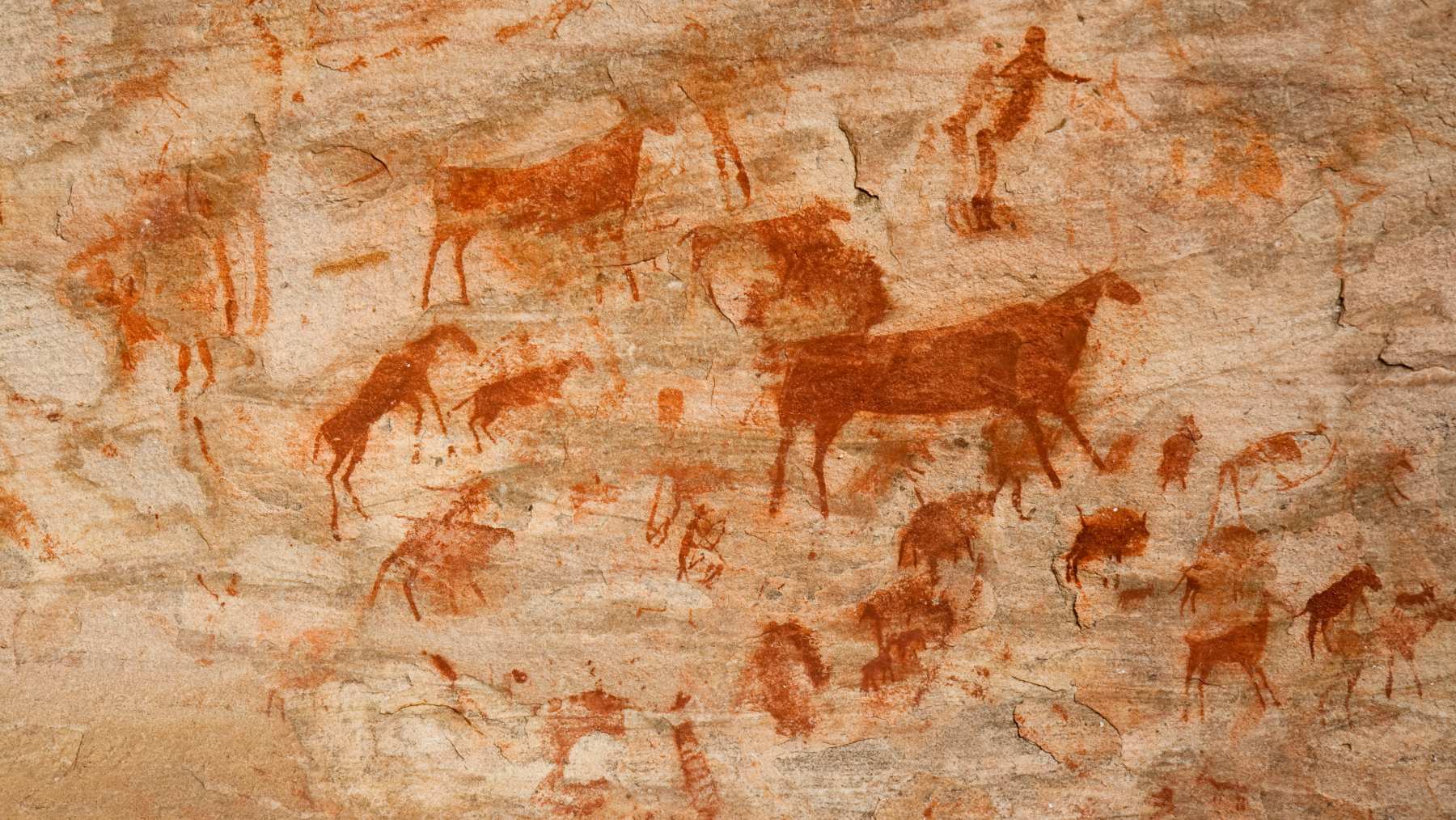

Hablar de arte rupestre es hablar de un diálogo entre la humanidad y la piedra , un testimonio que sobrevivió miles de años y que todavía hoy nos sorprende. En la Península Ibérica este legado es especialmente rico: desde las cuevas profundas del norte, con sus bisontes y caballos casi realistas, hasta los abrigos levantinos donde escenas de caza o danzas parecen cobrar vida en medio del paisaje. Todo ello conforma un mosaico cultural único, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Pero más allá de las figuras y escenas, hay un detalle que a veces pasa desapercibido: las tintas, los pigmentos . ¿Cómo lograron aquellos grupos prehistóricos que el color se mantuviera vivo durante milenios? ¿Qué significado tenía cada tonalidad? Entrar en el mundo de esos pigmentos es, en cierto modo, entrar en la cocina íntima del arte prehistórico.

El contexto del arte rupestre ibérico

Conviene situarse primero. En la península se distinguen dos grandes tradiciones rupestres. Por un lado, el arte paleolítico , de cronología más antigua , que se encuentra sobre todo en cuevas del Cantábrico. Allí predominan los animales representados con sorprendente naturalismo. Por otro lado, está el arte levantino, desarrollado al aire libre, en abrigos de roca de la fachada mediterránea. Sus escenas narrativas, cazadores con arcos, rebaños de ciervos, figuras humanas en movimiento, tienen un estilo muy diferente: más esquemático y dinámico.

Lo interesante es que estas diferencias también se reflejan en el uso de los pigmentos. En el norte abundan los negros y ocres, mientras que en el Levantino destaca el rojo, casi omnipresente.

De dónde venían los pigmentos

Los pintores prehistóricos no tenían paletas comerciales, claro está. Su “tienda de arte” era la propia naturaleza. Recogían minerales, los trituraban , los mezclaban con agua o grasa y los aplicaban sobre la roca.

Los principales materiales fueron:

- Ocres y hematites: ricos en óxidos de hierro, que ofrecían rojos intensos, naranjas y amarillos.

- Manganeso : daba un negro profundo, aunque en el Levantino se usó menos que en el norte.

- Carbón vegetal: otra fuente de negro, más accesible.

- Arcillas claras y caolines: para tonos blancos o beige.

A veces también añadían grasas animales, resinas o savias vegetales como aglutinantes.

De hecho, la elección del color no era solo práctica: el rojo, por ejemplo, era un tono cargado de simbolismo . Se asociaba a la vida, a la sangre, a la energía vital. Quizá por eso fue el más repetido en la pintura rupestre ibérica.

Cómo preparaban y aplicaban la pintura

Imaginemos el proceso: piedras machacadas en morteros, pigmentos reducidos a polvo fino , mezclados con líquidos hasta obtener una pasta. Ese trabajo previo era crucial para que el color se fijara bien.

Las formas de aplicación también eran variadas:

- Pinceles improvisados con fibras vegetales, pelos de animales o plumas.

- El propio dedo, para trazos gruesos.

- Tampón o esponjado, útil para rellenar superficies.

- En algunos casos, el soplado del pigmento a través de cañas, técnica famosa en las manos en negativo paleolíticas.

El simbolismo de los colores

Resulta difícil no preguntarse: ¿por qué tanto rojo? No parece casual. Para aquellos grupos, el color seguramente era más que un adorno: tenía un valor espiritual. El rojo evocaba la sangre, la caza, la vida misma.

El negro, aunque menos común en el Levantino, podría haber representado lo oculto, la muerte o la noche. El contraste entre ambos colores tal vez reforzaba significados opuestos: vida y muerte, día y noche, visible e invisible.

En definitiva, los pigmentos eran algo más que simples materias : eran símbolos . Pintar un ciervo en rojo no era solo representarlo, sino dotarlo de fuerza y sentido ritual.

Lo que dice la ciencia hoy

Gracias a técnicas modernas, como la espectroscopía Raman o la fluorescencia de rayos X, los investigadores han podido analizar la composición de los pigmentos sin dañarlos. Estos estudios confirman la predominancia de los óxidos de hierro en el Levantino y de manganeso en el Paleolítico cantábrico.

Un detalle curioso: en algunos casos los pigmentos fueron calentados antes de aplicarlos , lo que alteraba su tono y mejoraba su fijación. Esto demuestra que no era un procedimiento improvisado, sino un conocimiento transmitido y perfeccionado.

Además, se han encontrado recetas muy similares en lugares distintos, lo que apunta a redes de comunicación entre comunidades.

Los retos de conservar estas pinturas

A pesar de su resistencia, las pinturas rupestres son frágiles . El sol, la lluvia, los cambios de temperatura y, sobre todo, la acción humana ponen en riesgo su preservación. Grafitis modernos o visitas sin control pueden dañar lo que sobrevivió miles de años.

Por eso, hoy se apuesta por técnicas de documentación digital en 3D , que permiten conservar y estudiar las imágenes sin tocarlas. También se limitan los accesos y se prueban tratamientos que refuercen los pigmentos sin alterar su naturaleza.

Conclusión

El rojo de los ocres, el negro del carbón, la blancura de las arcillas… todos eran tonos que hablaban un idioma que iba más allá de lo visual. Y lo asombroso es que, miles de años después, aún podemos escucharlo al mirar esas paredes pintadas.

OKDIARIO Estados Unidos

OKDIARIO Estados Unidos LiveNOW from FOX Politics

LiveNOW from FOX Politics AlterNet

AlterNet ESPN NFL Headlines

ESPN NFL Headlines New York Post

New York Post NBC News NFL

NBC News NFL Cleveland 19 News Sports

Cleveland 19 News Sports Futurism

Futurism NBC Connecticut Entertainment

NBC Connecticut Entertainment