Un nuevo análisis científico ha identificado compuestos opiáceos en el interior de un vaso egipcio de alabastro inscrito con el nombre del r ey aqueménida Jerjes I, aportando la evidencia más sólida hasta ahora de que estas sustancias formaban parte del repertorio farmacológico del Egipto antiguo. El hallazgo procede de un estudio transdisciplinar centrado en un alabastrón conservado en el Peabody Museum of Natural History de Yale, cuya información se ha publicado en Journal of Eastern Mediterranean Archeology and Heritage Studies , y reabre un debate que llevaba décadas sin una respuesta clara: q ué contenían realmente estos recipientes y qué función desempeñaban en la vida cotidiana y ritual.

El objeto en cuestión

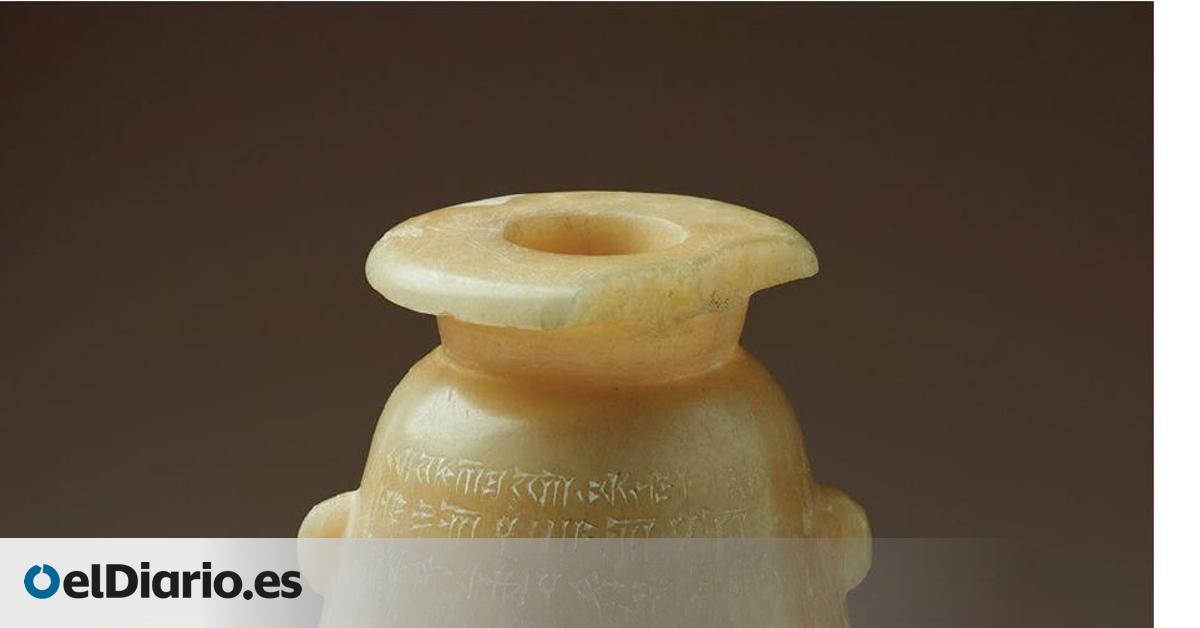

El vaso analizado es un alabastrón de calcita de unos 22 centímetros, decorado con una inscripción cuadrilingüe (acadio, elamita, persa y jeroglífico egipcio) que menciona a Jerjes I y lo vincula a los escasos ejemplares reales producidos durante el Imperio aqueménida. Solo se conservan nueve vasos de esta serie, lo que convierte este análisis en una oportunidad excepcional para acceder a prácticas de élite del Egipto tardío. En su interior se conservaban restos oscuros cuya composición, hasta ahora, había sido imposible de determinar.

Antes de este estudio, las interpretaciones sobre la función de estos recipientes habían oscilado entre perfumes, ungüentos rituales, aceites para el cuidado corporal y preparados aromáticos. La falta de consensos se debía a la escasez de ejemplares , a la ausencia de documentación directa y, sobre todo, a las limitaciones técnicas existentes para analizar su contenido sin dañar los objetos. Las observaciones previas se basaban en descripciones visuales o en comparaciones indirectas que no permitían conclusiones firmes.

Todo gracias a las técnicas usadas

El nuevo trabajo aplica técnicas de análisis de residuos orgánicos que no requieren extraer material del interior del vaso. Entre ellas destaca la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas , capaz de identificar compuestos presentes en cantidades extremadamente pequeñas. El enfoque combina arqueología , química y museología, y demuestra la importancia de volver a analizar piezas conservadas en museos con métodos que no estaban disponibles hace apenas unas décadas.

Los resultados fueron contundentes : el equipo identificó noscapina, papaverina, morfina, tebaina e hidrocotarnina. La presencia simultánea de estos compuestos constituye una firma química inequívoca del opio y descarta la posibilidad de una contaminación moderna . El análisis detectó además grasas, ceras vegetales, hidrocarburos y compuestos aromáticos que sugieren que el recipiente pudo contener preparaciones complejas a base de aceites o bálsamos, posiblemente con un uso terapéutico o ritual.

Una nueva línea interpretativa

El hallazgo abre una nueva línea interpretativa sobre el papel de los opiáceos en el Egipto antiguo . Los autores del estudio argumentan que estos resultados apuntan a una circulación más amplia de estas sustancias en contextos de poder y en prácticas médicas. También subrayan la relevancia del alabastro como material: su estabilidad y su baja porosidad favorecen la conservación de compuestos orgánicos durante milenios, lo que explica la frecuencia con la que aparece asociado a perfumes, aceites y ungüentos desde el Reino Antiguo .

El estudio invita también a revisar hallazgos icónicos , como los más de 200 vasos de alabastro encontrados en la tumba de Tutankamón . En los años treinta, Howard Carter y Alfred Lucas describieron restos oscuros en varios de ellos, pero carecían de herramientas para identificarlos. Los autores del nuevo trabajo plantean que análisis aplicados a estos objetos podrían arrojar luz sobre el tipo de sustancias utilizadas en los rituales funerarios del Reino Nuevo, incluyendo la posible presencia de preparados opiáceos.

Los investigadores reclaman la ampliación de técnicas analíticas aplicadas a materiales de museo y la creación de bibliotecas químicas más completas que permitan identificar con mayor precisión aceites, resinas, narcóticos y otros preparados empleados en la Antigüedad. De este modo, sostienen, será posible reconstruir de forma más sólida la farmacología del Egipto antiguo y comprender mejor el papel que desempeñaron sustancias como el opio en su cultura material, ritual y médica.

ElDiario.es

ElDiario.es Hoy en la historia España

Hoy en la historia España RTVE

RTVE Raw Story

Raw Story ESPN Cricket Headlines

ESPN Cricket Headlines Atlanta Black Star Entertainment

Atlanta Black Star Entertainment RadarOnline

RadarOnline Cleveland Jewish News

Cleveland Jewish News Law & Crime

Law & Crime