Los eclipses ocuparon un lugar principal en la observación celeste de los mayas . Su cultura trató de entender los ciclos de la Luna y del Sol para prever los momentos en que ambos astros coincidían de forma excepcional. Esa atención a los fenómenos del cielo formó parte de un entramado que vinculaba astronomía, religión y poder político.

Los eclipses, asociados a cambios cósmicos, dieron origen a registros y sistemas de predicción que se mantuvieron durante generaciones, integrados en los calendarios religiosos que regulaban la actividad pública y ritual. Ese interés por anticipar los movimientos del Sol y la Luna desembocó en una tabla numérica que permaneció oculta durante siglos en el Códice de Dresde , pieza clave del legado maya.

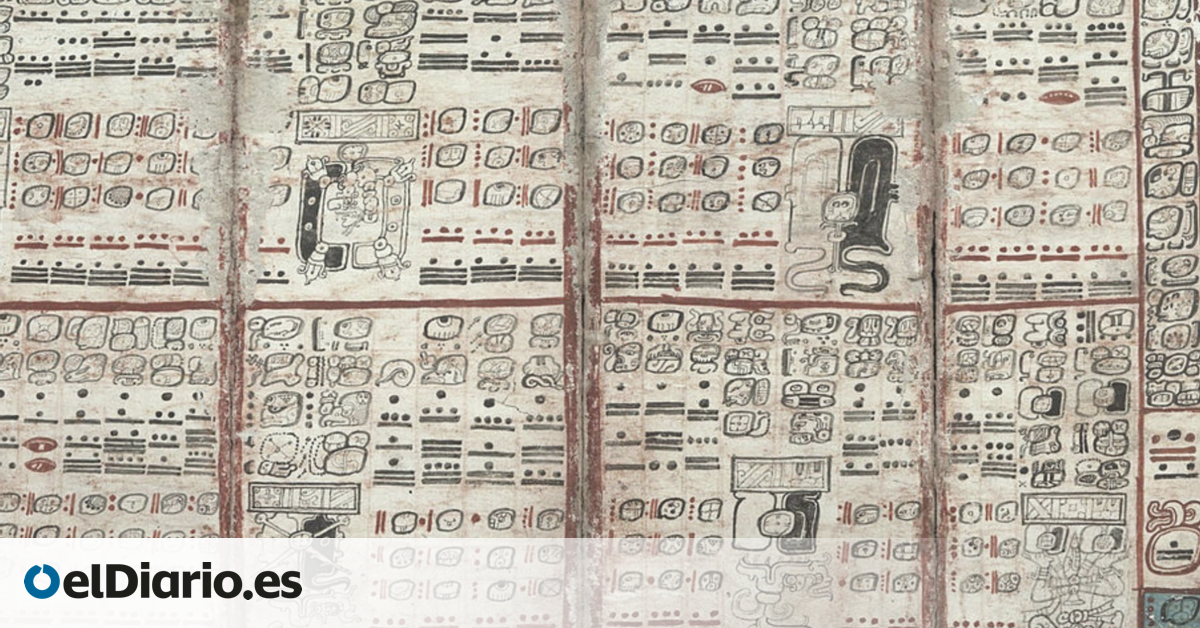

Una tabla escondida en el Códice de Dresde reveló un método para prever eclipses durante siglos

Un estudio publicado en Science Advances analizó el funcionamiento de esa tabla incluida en el Códice de Dresde, uno de los textos jeroglíficos mejor conservados. Los investigadores John Justeson, de la Universidad de Albany, y Justin Lowry, de SUNY Plattsburgh, demostraron que los mayas habían elaborado un sistema predictivo que les permitió anticipar eclipses solares durante siglos .

Su modelo no partía de una teoría astronómica, sino de la repetición de patrones lunares observados. Los autores explicaron que la secuencia seguía un orden matemático constante y que su eficacia se basaba en la observación continuada , sin necesidad de comprender las causas físicas del fenómeno.

El códice contiene una estructura de 405 meses lunares , equivalentes a 11.960 días. Dentro de ese marco aparece n 69 fechas de luna nueva , de las que 55 correspondían a eclipses potencialmente visibles desde las ciudades mayas. Las fechas restantes actuaban como intervalos para mantener la regularidad del sistema. Lo decisivo fue que la tabla no se reiniciaba de forma lineal, sino que volvía a ponerse en marcha en puntos específicos del ciclo. Ese mecanismo permitía compensar los pequeños desfases acumulados por la diferencia entre los meses lunares y el movimiento solar.

El cálculo se apoyaba en un modelo numérico de gran exactitud. Según el estudio, los mayas manejaban una relación de 1.447 días por cada 49 lunaciones , lo que da un valor de 29,5306 días por mes lunar. La cifra coincide casi exactamente con el valor astronómico actual de 29,53059 días. Este ajuste tan preciso, obtenido mediante múltiplos enteros y no con fracciones decimales, sugiere una observación prolongada y un control del tiempo transmitido durante generaciones.

El sistema dependía además de su calendario ritual de 260 días . Los investigadores comprobaron que muchas fechas de eclipses coincidían con múltiplos o fracciones de ese ciclo sagrado. Esa coincidencia indica que la tabla no se organizaba en torno al año solar , sino al calendario religioso que guiaba la actividad ceremonial. Dentro del propio ciclo lunar se aplicaban dos puntos de reinicio: uno en el mes 223 y otro en el 358. Esos ajustes correspondían, respectivamente, a los ciclos que hoy se conocen como saros e inex . Reiniciar la secuencia en esos momentos reducía el margen de error y mantenía el sistema operativo durante siglos.

Astronomía, religión y poder formaron un único lenguaje en la civilización maya

La civilización maya no separó astronomía y religión . En sus ciudades, los templos y observatorios funcionaban como centros de cálculo del tiempo y de interpretación ritual. Las pirámides , como la de Kukulcán en Chichén Itzá, servían para proyectar fenómenos solares en fechas señaladas, y los eclipses se asociaban a ceremonias que pretendían preservar el equilibrio del cosmos.

La historiadora Kimberley Breuer explicó en The Conversation que los gobernantes realizaban rituales de sangría para fortalecer al dios solar durante esos episodios. Esa práctica confirma la idea de que la predicción astronómica tenía una dimensión política y sagrada.

Los códices que han llegado hasta hoy, especialmente el de Dresde, muestran que los mayas desarrollaron un conocimiento técnico basado en la observación constante. Sus cálculos se ajustaban al calendario religioso y se refinaron durante al menos siete siglos, entre los años 356 y 1116 d. C. La tabla de eclipses resume esa unión entre observación y práctica ritual, y evidencia que su ciencia del tiempo dependía tanto de la exactitud de la arimética como de la transmisión del saber común.

ElDiario.es

ElDiario.es Hoy en la historia España

Hoy en la historia España @MSNBC Video

@MSNBC Video CNN

CNN AlterNet

AlterNet The Babylon Bee

The Babylon Bee Essentiallysports College Sports

Essentiallysports College Sports The Daily Bonnet

The Daily Bonnet