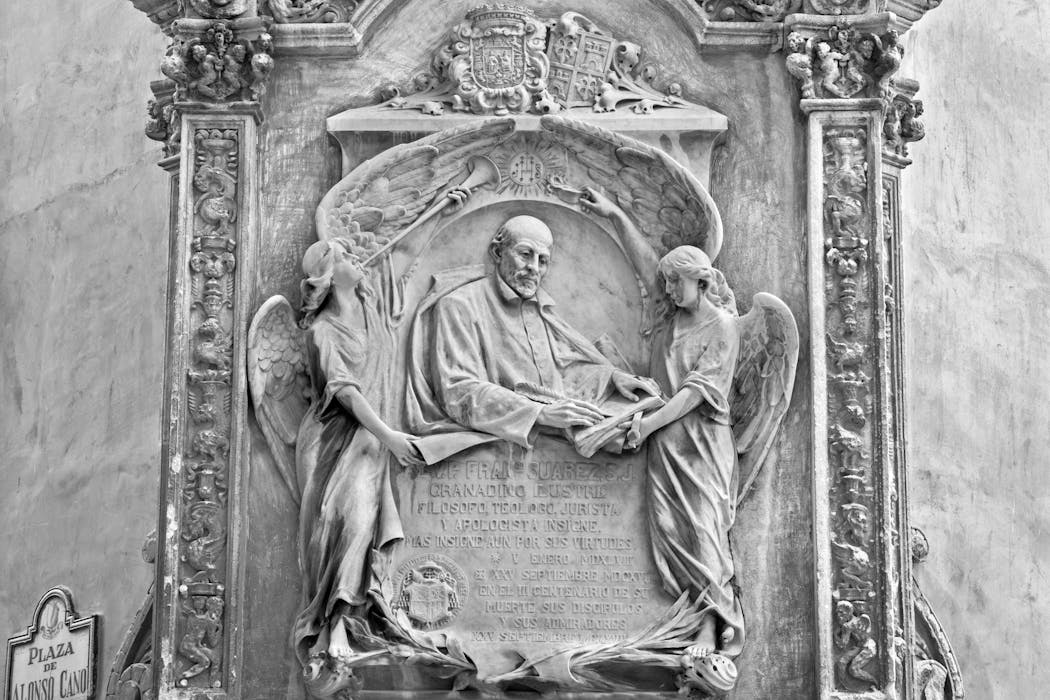

A comienzos del siglo XVII, un jesuita español transformó el pensamiento político y jurídico europeo. Francisco Suárez (1548–1617), el más ilustre heredero de la Escuela de Salamanca, sistematizó y reelaboró sus ideas proyectándolas hacia la modernidad.

En una época de monarquías absolutas y guerras de religión, defendió que la ley no nace de la fuerza, sino de la razón; que la soberanía pertenece al pueblo y que la libertad humana es el fundamento de la justicia. Suárez fue, en cierto modo, el primer arquitecto del Estado de derecho.

En su Tratado de las leyes, afirmó que “la libertad es un don inseparable de la naturaleza racional del hombre”. Rompía entonces con la visión medieval del ser humano como súbdito de la voluntad divina. Para él, la razón humana puede descubrir el orden moral por sí misma. La libertad no se concede, sino que se posee por naturaleza. De esta idea brota el principio moderno que Immanuel Kant formularía un siglo y medio después al sostener que “la autonomía de la voluntad es el principio supremo de la moral”.

Este concepto de libertad es la raíz de su concepción jurídica. Suárez redefine el derecho como una “facultad moral que pertenece al individuo en cuanto persona libre”. El derecho deja de ser un conjunto de normas impuestas desde el exterior y se convierte en el poder legítimo del sujeto racional. Esta innovación, el derecho subjetivo –el paso del derecho como orden al derecho como facultad– será la semilla de la noción moderna de los derechos humanos.

El filósofo inglés John Locke lo retoma al afirmar que “cada hombre tiene una propiedad en su propia persona”, y se consagra en el ideario kantiano: “El hombre no tiene precio, sino dignidad”.

Un sistema jurídico para abarcarlos a todos

Sobre estos fundamentos, Suárez erige su sistema jurídico. En su Tratado de las leyes distingue entre ley eterna, ley natural, ley humana y ley divina positiva. Pero su gran innovación consiste en concebirlas no como un orden jerárquico y estático, sino como expresiones coordinadas de una misma razón.

“La ley humana –dice– es participación de la ley natural en la razón práctica del hombre”. Así, la legitimidad de la norma civil no depende de su naturaleza religiosa, sino de su racionalidad. El jurista y escritor neerlandés Hugo Grocio recoge esta idea cuando sostiene que el derecho natural “sería válido incluso si Dios no existiera”.

La ley natural, para Suárez, es “un dictamen de la razón recta que muestra que un acto es conforme a la naturaleza racional, y por ello, conforme a la ley eterna”. El énfasis en el papel fundacional de la razón supone el tránsito hacia una moralidad universal. La noción moderna de derecho subjetivo nace con él.

En relación con el pensamiento jurídico internacional define el derecho de gentes como “un consenso del género humano”. Al concebir la paz como fruto del acuerdo racional y no de la imposición religiosa, Suárez abre el camino a la diplomacia contemporánea y a la noción de comunidad internacional. En Sobre las tres virtudes teologales sostiene que “la guerra solo es justa cuando se ordena a reparar una injuria y es declarada por autoridad legítima”. Kant recogerá esa línea al afirmar que “ningún Estado debe intervenir violentamente en la constitución y gobierno de otro”. Los dos pensadores coinciden a la hora de subordinar la fuerza al derecho.

La soberanía popular

En el terreno político, el pensamiento de Suárez no fue menos revolucionario. En la Defensa de la fe católica, sostuvo que “Dios no confiere el poder político a un hombre determinado, sino al conjunto del pueblo”. El poder, por tanto, procede de la comunidad, que lo delega para el bien común. Esta tesis influiría en los filósofos Thomas Hobbes (quien la interpreta como pacto de obediencia), Locke (quien la considera delegación revocable) y Jean-Jacques Rousseau (quien la contempla como expresión de la voluntad general).

Suárez subrayó que la soberanía popular es el fundamento de toda legitimidad: “El poder reside radicalmente en el pueblo, que lo transfiere a los gobernantes para el bien común”. Precisamente por ello, si el gobernante abusa de ese poder, el pueblo conserva su derecho a retirárselo y en casos límite, cumple el deber ciudadano de recuperarlo.

La difusión de sus ideas fue sorprendente. Aunque la Facultad de Teología de París y Jacobo I condenaron y mandaron quemar sus obras en 1614 y 1615, sus tratados circularon ampliamente por las universidades reformadas. Uno de los juristas más importantes del siglo XVII en los Países Bajos, Arnold Vinnius, reconoció que nadie había explicado mejor las leyes divinas que Francisco Suárez.

El suarismo inspiraría después a los juristas alemanes. En opinión del historiador del pensamiento político Richard Tuck, “la influencia de Suárez en el pensamiento protestante” fue “la semilla del individualismo político moderno”.

Más allá del océano

Pero las ideas de Suárez no se circunscribieron al ámbito continental; también cruzaron el Atlántico. El principio de soberanía inspiró la revolución liberal y los movimientos independentistas americanos, que vieron en Suárez un antecedente del derecho de rebelión contra la tiranía. Su huella está presente en los puritanos de Nueva Inglaterra –como John Cotton y Roger Williams– y, más tarde, en los libertadores latinoamericanos, desde Francisco de Miranda hasta Simón Bolívar.

Como ha señalado el filósofo político Leo Strauss, “la modernidad política nace del intento de racionalizar el orden suareciano: conservar la forma de la ley natural, eliminando su referencia teológica. Suárez es el último teólogo de la cristiandad y el primer jurista de la razón moderna”.

La obra de Suárez es la demostración de que la modernidad no surgió por oposición a la escolástica, sino a partir de ella. Su racionalismo jurídico y su fe en la libertad anticipan los principios del Estado constitucional contemporáneo.

Cuando los límites del poder en ocasiones se vuelven difusos, la legitimidad de algunas leyes se pone en cuestión y el uso de la fuerza impera sobre la razón discursiva, volver a los escritos de Suárez es una invitación a recordar cuáles son los fundamentos del Estado de Derecho, qué papel cumple el ciudadano en su relación con el poder político y cómo las relaciones entre los diversos estados están sometidas a unas normas jurídicas para la resolución pacífica de los conflictos que no se pueden ignorar.

Este artículo surge de la colaboración con la Fundación Ignacio Larramendi, institución centrada en desarrollar proyectos relacionados con el pensamiento, la ciencia y la cultura en Iberoamérica con el objetivo de ponerlos a disposición de todo el público.

Más información aquí.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

Lee mas:

- La revolución del conocimiento que fue la Escuela de Salamanca

- La Escuela de Salamanca, la colonización de América y el germen de la soberanía popular

- ¿Es la guerra entre Rusia y Ucrania ‘justa’? La filosofía política responde

Angel Poncela-Gonzalez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

The Conversation Español

The Conversation Español

Noticias de España

Noticias de España La Voz de Galicia

La Voz de Galicia El Comercio

El Comercio El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura Nola Sports

Nola Sports Raw Story

Raw Story Page Six

Page Six Blaze Media

Blaze Media AlterNet

AlterNet