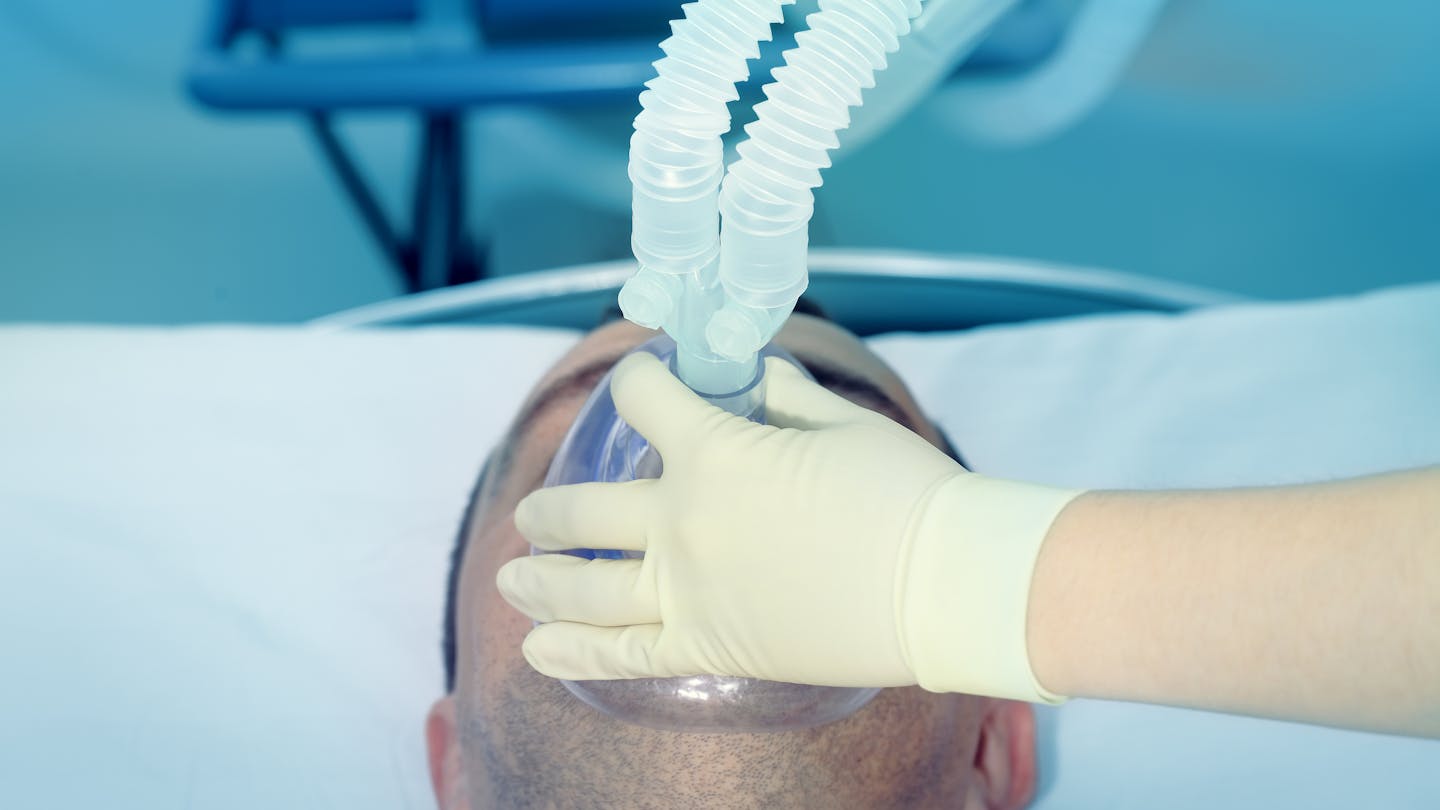

Aliento es respiración y respiración es vida. Si respiramos, vivimos. Pero cuando esa función vital falla –por un trauma, una infección, una inflamación pulmonar grave o un daño neurológico–, el cuerpo deja de recibir el oxígeno que necesita y de eliminar el dióxido de carbono. En esos casos, conectar al paciente a un ventilador mecánico que le suministre oxígeno y elimine el dióxido de carbono a través de un tubo no es una opción: es una necesidad para mantenerlo con vida.

Irónicamente, más allá del proceso de intubar, uno de los grandes desafíos médicos consiste en retirar esos dispositivos en el momento correcto para que el proceso de inhalar y exhalar vuelva a su curso natural.

Decirlo es simple, pero en la práctica se presentan fallos en esa predicción. De hecho, se estima que un 20 % de los pacientes extubados tienen que ser reintubados, lo que aumenta el riesgo de traumatismos en la vía aérea y la introducción de microorganismos susceptibles de generar infecciones.

Retirar o no retirar el tubo, he aquí el dilema

Decidir si retirar o no un tubo no es asunto para tomar a la ligera. Varios factores deben tenerse en cuenta para hacerlo de una manera responsable, como la capacidad para toser adecuadamente, necesaria para limpiar las vías respiratorias de secreciones (medición objetiva de la tos), o una correcta función del diafragma, que permita inhalar bien el aire (velocidad de contracción diafragmática).

En definitiva, cada paciente que es conectado a un ventilador debe cumplir con unas condiciones específicas. Hay que revisar su oxigenación, observar cuánto puede movilizar su volumen respiratorio y fijarse en el estado de su metabolismo para que no haya una alteración que debilite los músculos. Cuando ya se le va disminuyendo el soporte del ventilador y el paciente mejora en todos esos aspectos, llega el momento de hacer una prueba de respiración espontánea, desconectando el ventilador. Si pasa esa prueba, el tubo es retirado.

El problema es que, en muchas ocasiones, tanta información puede ser abrumadora y abocar a un retiro fallido. Por eso, varios investigadores hemos desarrollado un modelo de inteligencia artificial que asiste a los médicos en estos procedimientos. En el estudio analizamos la capacidad predictiva de cinco métodos, dos no supervisados y tres supervisados. Más adelante veremos en qué se diferencian.

Los modelos de IA que fueron explorados

Utilizando los datos obtenidos del ensayo de respiración espontánea, la medición objetiva de la tos y la velocidad de contracción diafragmática, pudimos determinar la efectividad en la predicción de esos modelos. Para ello, recurrimos a 367 pacientes de cuatro unidades de cuidados intensivos en Bogotá (Colombia).

En los modelos no supervisados se utilizan los datos de todos los pacientes, tanto de aquellos que tuvieron éxito en la extubación como de quienes no lo lograron. Sin embargo, esta información sobre el resultado no es proporcionada al sistema. Posteriormente, se le solicita al software identificar por sí mismo las características que podrían predecir si el procedimiento de extubación será exitoso o fallido.

Esta primera aproximación se hace con el fin de identificar algún patrón desconocido. No obstante, la precisión del diagnóstico fue más alta cuando el sistema de inteligencia artificial fue supervisado, es decir, cuando se le indicó a la máquina cuáles pacientes experimentaron un proceso exitoso y cuáles no. En particular, fueron los árboles de decisiones los que ofrecieron un mejor rendimiento, seguidos de las redes neuronales.

Los árboles de decisiones son un sistema de aprendizaje automático donde el computador, a través de múltiples pruebas, de forma muy rápida y a partir de preguntas cerradas que constan de respuestas positivas o negativas, asigna paulatinamente a cada respuesta un valor, hasta llegar a la predicción definitiva. Por su parte, las redes neuronales procesan los datos, aprenden patrones complejos y van asociando características que permiten obtener una mayor capacidad de predicción.

Para llevar a cabo este proceso, fue necesario separar aleatoriamente el grupo de pacientes en dos, uno con el que se entrenaba el modelo y otro donde se realizaba la validación. Así obtuvimos una predicción correcta de extubación exitosa de un 95 %; es decir, se redujo la posibilidad de error del 20 % al 5 %.

Por ahora, este trabajo debe complementarse con el desarrollo de una aplicación que permita validar los modelos predictores desarrollados en otros grupos de pacientes. Si dicha validación arroja resultados similares a los encontrados en nuestra investigación, esta app ayudará a decidir en las unidades de cuidados intensivos cuándo retirar el tubo con éxito para que los pacientes vuelvan a tener aliento, respirar y vivir.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

Lee mas:

- Antibióticos ‘inteligentes’: ¿puede acabar la IA con la resistencia antimicrobiana?

- ¿Cómo debemos respirar al hacer ejercicio para no quedarnos sin aliento?

- Por qué es mejor respirar por la nariz

Luis Fernando Giraldo-Cadavid no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

The Conversation Español

The Conversation Español

Raw Story

Raw Story AlterNet

AlterNet Local News in D.C.

Local News in D.C. New York Post

New York Post Medscape

Medscape The Daily Bonnet

The Daily Bonnet Edinburgh Reporter Sports

Edinburgh Reporter Sports Cache Valley Daily

Cache Valley Daily